Zitrusgewächse waren seit der Einführung der Zedratzitrone in Europa vor über 2000 Jahren immer Nutzpflanzen. Bereits die antiken Autoren, wie Theophrast, Vergil, Plinius, Plutarch, Dioskurides und viele mehr, beschreiben eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten. Die stark riechenden Blüten wurden vor allem als Duftmittel eingesetzt, entweder unverarbeitet oder destilliert als Öl oder Hydrolat, das als Nebenprodukt bei der Destillation entsteht. Für die Früchte und Blätter kannte man vielfältige Verwendungsmöglichkeiten:

Die ganze Frucht schützt, in Stoffe eingelegt, vor Mottenbefall. Als Gegengift bei Schlangenbissen wird entweder der Saft mit Wein vermischt getrunken oder die Frucht halbiert, gekocht und dann auf die Wunde aufgelegt. Gleiches hilft gegen Entzündungen bei Hundebissen. Gibt man den Saft in eine Bouillon, so verhindert dies Mundgeruch. Der Saft hilft ebenfalls in der Schwangerschaft bei starker Übelkeit. Mit Wein vermischt schützt er vor Krankheiten der Milz und der Leber. Fruchtfleisch und Kerne helfen bei Magenschwäche und wirken mazeriert in heißen Getränken verdauungsfördernd. In Wasser gekocht beruhigt die Zedratzitrone Hustenreiz und lindert Asthma.

Arabische Autoren

Bei arabischen Schriftstellern sind vergleichbare Anwendungen zu finden:

Die Schale wirkt stärkend auf Herz und Magen. Sie beruhigt bei Herzklopfen und Schwindel, hilft gegen Mundgeruch, bei Lepra werden die Flecken mit Schale abgerieben und in Wäsche eingelegt helfen die Schalen gegen Motten. Eine Emulsion aus Pomeranzenschalen und Olivenöl wirkt gegen Bandwürmer. Das Albedum empfehlen die Autoren gegen Gallenkoliken und Magenverstimmung. Der Saft wirkt verdauungsfördernd und hilft bei Übelkeit und Erbrechen. Die Kerne werden als allgemeines Gegengift verwendet, insbesondere wirken sie gegen Skorpiongift. Die Blätter erweitern die Poren, beruhigen den Atem und lindern Herzrasen.

Das Wissen um die therapeutische Wirkung der Zitruspflanzen kam ab dem 8. Jahrhundert mit den arabischen Ärzten nach Europa und fand Eingang in die Klostermedizin.

Humoralpathologie

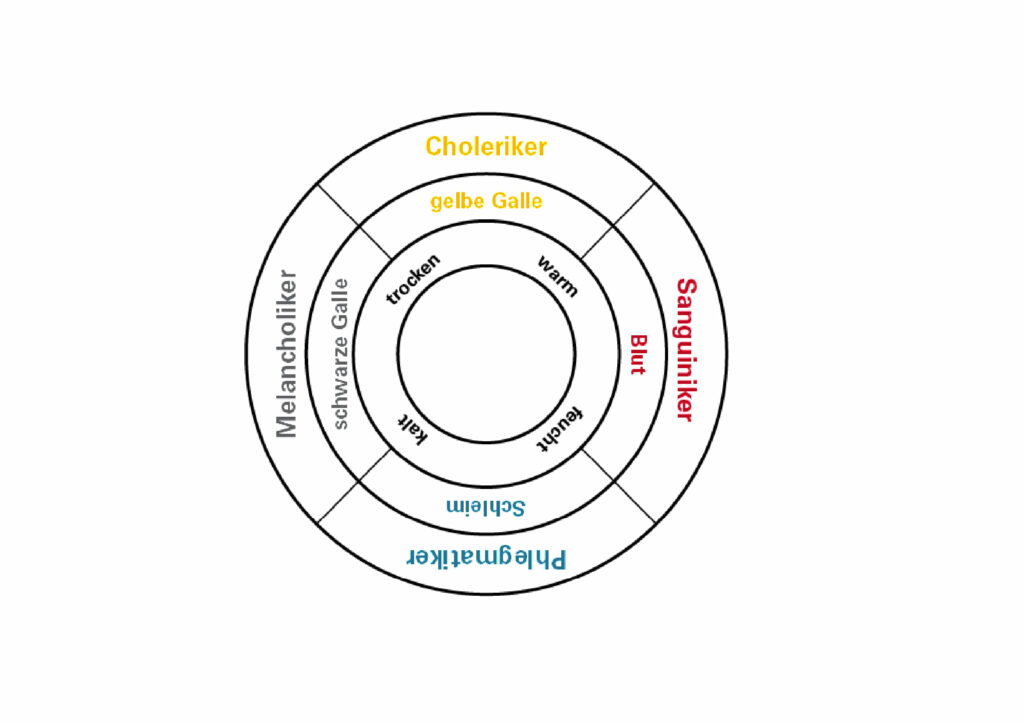

Dass manchen Krankheiten mit entsprechender Ernährung vorgebeugt werden kann, war schon in der Antike bekannt. Bereits Hippokrates hatte die Auffassung vertreten, dass der menschliche Körper verschiedene Säfte enthalte, die ausgeglichen sein müssen. Galenos von Pergamon formulierte dann die Viersäftetheorie oder Humoralpathologie. Nach der damaligen Vorstellung waren diese Säfte gelbe und schwarze Galle, Blut und Schleim. Den Körpersäften wurden Primärqualitäten zugeschrieben.

Nach der Humoralpathologie basiert die Gesundheit des Menschen auf dem Gleichgewicht der Säfte. Dieses Gleichgewicht kann nur über die Nahrung gewährleistet werden. So wird zum Beispiel das heiße und trockene Fieber mit kalter und feuchter Nahrung behandelt. Gleiches gilt für die Nahrung; kalte und trockene Speisen müssen zusammen mit warmen und feuchten gegessen werden.

Große Bedeutung hatten daher die Diätbücher, in denen die Verwendung der Speisen nach den Prinzipien der humoralpathologischen Lehre beschrieben war. Johann Sigismund Elsholtz, Leibmedicus und Hofbotanicus Kurfürst Friedrich Wilhelm von Brandenburg, beschreibt im Diaeteticon die Verwendung der bekannten Nahrungsmittel und ihre Wirkung auf der Basis antiker und neuzeitlicher Autoren. Unter den Baumfrüchten führt er Zitronen, Zedratatzitronen, Pomeranzen, Orangen und Adamsäpfel an. Neben der medizinischen Verwendung beschreibt er ausführlich die unterschiedlichen Möglichkeiten, die Früchte und ihren Saft bei Tisch zu verwenden.

Aus den Hofapotheken

Seit der Antike waren die Kräuterbücher wichtige Arbeitsmittel für Ärzte und Apotheker. Die bekannten heimischen, aber auch exotischen Pflanzen, ihre therapeutische Verwendung und ihre Weiterverarbeitung werden beschrieben. Bereits in der um 1150 entstandenen Physica der Hildegard von Bingen werden die Zedratzitrone und deren Blätter in Wein gekocht als fiebersenkendes Mittel empfohlen. Im Laufe der Zeit wurden die Einsatzmöglichkeiten vielfältiger. Der italienische Arzt Pietro Andrea Mattioli beschrieb in dem 1563 auf Deutsch gedruckten New Kreutterbuch vielerlei Verwendungen der Zitrusfrüchte auf der Grundlage der Humoralpathologie. Er unterscheidet den Einsatz von Schale, Fruchtfleisch und Kernen.

Zitrus in Dispensatorien

In den Dispensatorien (Arzneibücher) ab der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts sind umfangreiche Rezepte für die Herstellung zahlreicher Arzneien aufgeführt:

Acidum citricum (Zitronensäure)

Aqua Aurantii Floris (Pomeranzenblütenwasser)

Conditum Corticis Aurantiorum (Pomeranzenschalenzucker)

Flores Aurantii (Pomeranzenblüten)

Essentia Corticis Aurantiorum (Pomeranzenschalenessenz)

Oleum Aurantii Floris (Oleum Neroli) (Pomeranzenblütenöl)

Oleum Bergamotte (Bergamotte-Öl)

Pericarpum Aurantii (Cortex Aurantii)

Semina Citrii mala (Zedratzitronenkerne)

Sirupus Aurantii (Pomeranzensirup)

Tinctura Aurantii (Pomeranzentinktur)

Neben der Herstellung von Arzneien war eine wichtige Aufgabe der Apotheker auch das Konservieren von verderblichen Früchten durch Kandieren oder das Einlegen in Salz.

Aromatherapie

Die therapeutische Wirkung von Düften war bereits in der Antike bekannt. Blätter, Blüten und Früchte der Zitruspflanzen sind mit zahlreichen Öldrüsen überzogen. Die durch Destillation gewonnenen ätherischen Öle aus den Blüten und Blättern sowie durch Kaltpressung aus den Schalen der Zitruspflanzen sind wichtige Essenzen in der Aromatherapie. Das aus den Blättern der Bitterorange gewonnene Petitgrain-Öl wirkt krampflösend, desinfizierend und entzündungshemmend. Es wird vor allem in der Erkältungstherapie bei Kindern und in der Hautpflege eingesetzt.

Neroli-Öl, das Destillat aus den Blüten der Bitterorangen, trugen in früheren Jahrhunderten die Damen in Riechfläschen bei sich. Neroli-Öl wird heute bei Schock, Panik und Traumata verwendet. Das als Nebenprodukt bei der Destillation entstehende Hydrolat, wie zum Beispiel Orangenblütenwasser, wird vor allem in der orientalischen Küche als Aroma eingesetzt.

Das Öl der Zitrusschalen wirkt raumluftreinigend. Limette und Orange sind Stresslöser, Grapefruit fördert die Ausschüttung von Endorphinen. Mandarine und Clementine haben dagegen eine beruhigende Wirkung.